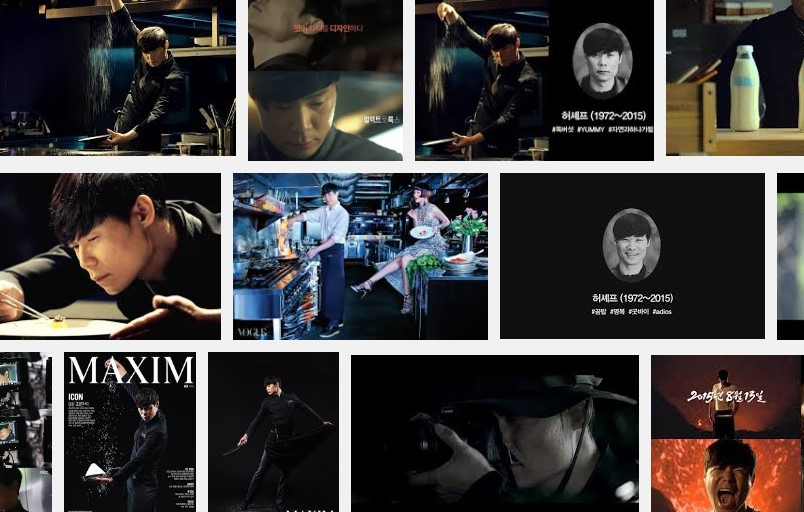

요즘은 모든 브랜드가 웃기려고 작정을 한 느낌이 든다. 물론 실제로 그렇지는 않다. 다만 그런 인상을 주는 이유는, 딱히 그럴 이유가 없어 보이는 브랜드 조차도 웃기는 컨텐츠로 눈도장을 찍으려는 눈물겨운 노력들이 자주 보이기 때문이다. 예를 들어, 적절한 유머코드를 녹이기에 적합한 모델인 최현석 쉐프를 CF 모델로 등장시킨 브랜드들을 보면 그러한 시도들을 바로 확인할 수 있다. 그 중에는 그러한 유머코드가 브랜드랑 제법 잘 어울리는 것이 있는가 하면, 단지 당장의 이목을 위한 시도도 보인다. (그게 마케팅적으로 잘못되었다는 얘기는 ‘절대’ 아니다.)

아재파탈, 아재개그가 유행이다. 유치한 말장난으로 유래되는 아재개그의 특성도 있지만. 기본적으로 아재들은 유머러스한 사람들은 아니다. 그래도 그들은 기회가 되면 한번 웃겨보려고 한다. 그러나 결국 그러한 시도가 아재들이 지닌 위트의 능력이나 퍼스널리티는 아니다. 늘 빵빵 터뜨리고 유머와 위트로 무장한 사람을, 단지 나이가 들었다고 아재개그로 폄하하지는 않는다. 평소엔 그다지 웃기지 않았던 사람이 비장의 카드인냥 뽑아낸 (그러나 기대보다 덜한 웃음이나 억지스러운 설정의) 개그를 보고 사람들은 아재개그라 한다.

흔한 병맛코드에 (이건 다분히 유통되는 채널의 특성과 소비되는 세대의 특성에 기인하겠으나) 몸을 실은 여러 브랜디드 컨텐츠들을 볼 수 있다. 하지만 정작 그 브랜드가 키워웠던 그간의 아이덴티티는 아무리 봐도 병맛과는 컨셉이 어울리지 않는 경우가 종종 있다. 그 모습에서 억지스럽게 한번 웃겨보려는, 나도 좌중을 까르르 웃겨제낄 수 있다고 생각하는 아재의 개그본능과 유사성을 발견한다. 장기적으로 보자면, 그러지 않는 게 브랜드에 좋다. 때로 실없어보이는 그 모습에, 그간 쌓은 이미지마저 구겨질까 걱정이다.

흔한 병맛코드에 (이건 다분히 유통되는 채널의 특성과 소비되는 세대의 특성에 기인하겠으나) 몸을 실은 여러 브랜디드 컨텐츠들을 볼 수 있다. 하지만 정작 그 브랜드가 키워웠던 그간의 아이덴티티는 아무리 봐도 병맛과는 컨셉이 어울리지 않는 경우가 종종 있다. 그 모습에서 억지스럽게 한번 웃겨보려는, 나도 좌중을 까르르 웃겨제낄 수 있다고 생각하는 아재의 개그본능과 유사성을 발견한다. 장기적으로 보자면, 그러지 않는 게 브랜드에 좋다. 때로 실없어보이는 그 모습에, 그간 쌓은 이미지마저 구겨질까 걱정이다.

브랜드 커뮤니케이션을 함에 있어, 획일적으로 고정됨이 정답은 아니다. 당연히 그렇다. 고리타분해지고 노후화를 극복하기 어려울 것이다. 하지만 그렇다고 트렌디한 풍토에 몸을 맡기는 것이 손쉬운 해법일수는 없다. 애초에 키치로 흥한 배달의 민족이 있고, 병맛으로 흥한 민속촌의 속촌아씨가 있다. 이들의 레퍼런스인 이유는, 그들이 요즘 뜨는 병맛의 대표주자여서가 아니다. 그 일관됨으로 브랜드 이미지를 구축했다는 것에 있다. 웃기려면 계속 웃겨야한다. 갑자기 웃기려면 개연성이 있어야 한다. 적어도 브랜딩에 있어서는 그러하다. 브랜딩엔 일관성 못지않게, 납득 가능한 맥락이란 것이 늘 중요하다.